Wer 17 Jahre lang auf eine heiße Orgie hoffte, fühlt sich angesichts des neuen Albums eher zu einer Grillfete geladen.

Wer 17 Jahre lang auf eine heiße Orgie hoffte, fühlt sich angesichts des neuen Albums eher zu einer Grillfete geladen.

Globale Bedeutungslosigkeit kann man Steve Miller nun wahrlich nicht unterstellen: Mit Welthits wie ›The Joker‹, ›Fly Like An Eagle‹, ›Take The Money And Run‹ oder ›Abracadabra‹ verkaufte er Alben in zweistelligen Millionenauflagen, die dazu fälligen Preise und Auszeichnungen sammelte er gleich dutzendweise. Es war immer diese verflixt clevere Mischung aus klinischem Westcoast-Sound, Blues-Einflüssen und kalorienarmen Rock-Attitüden, die seinen Stil zum Erfolgsmodell machte.

Dass er dennoch nicht zum Liebling aller Kritiker wurde, lag sicherlich an den oftmals fehlenden Ecken und Kanten seiner Songs, der produktionstechnischen Sterilität und – zumindest bei seinen Klassikern – der offenkundigen Verweigerung von Risiken.

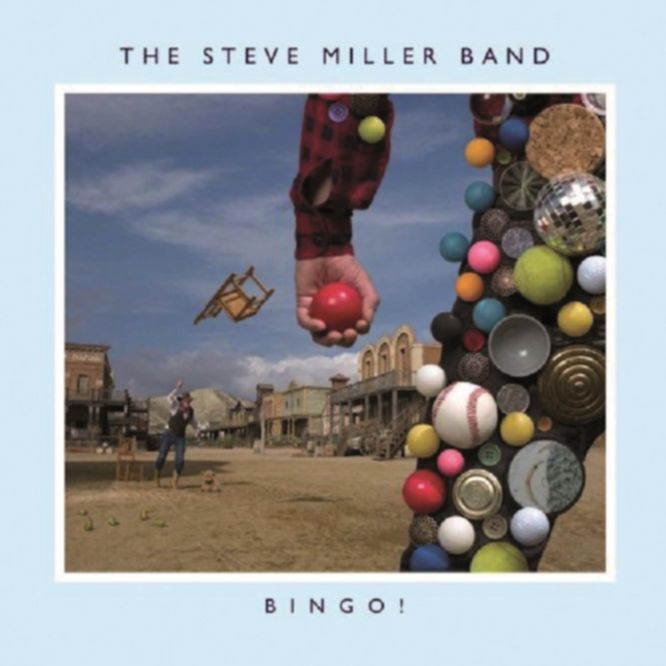

Genau diese vermisst man auch auf seinem neuen Album BINGO, der ersten Studioproduktion Millers seit 17 Jahren. Okay, die Scheibe ist pfiffig orchestriert und ganz sicher auch tadellos produziert, klingt aber dennoch irgendwie merkwürdig zahnlos und in ihrer Gesamtheit zu glatt poliert. Erschwerend hinzu kommt, dass Miller sein neues Werk überwiegend dem traditionellen Blues widmet, der – wie wir alle wissen – in seinen besten Momenten eine gewisse Melancholie ausstrahlt. Millers Stücke jedoch versprühen eine Form von Unbekümmertheit, die beim oberflächlichen Zuhören vielleicht noch ansprechend wirkt, bei intensiverer Beschäftigung allerdings schnell zum Überdruss führt.

Allein im Opener ›Hey Yeah‹ reanimiert das Album kurz jenes Flair, das einst bei FLY LIKE AN EAGLE zum Abheben geführt hatte. Legt man die endlose Wartezeit und den legendären Ruf des Mannes aus Milwaukee zu Grunde, ist das eigentlich etwas zu wenig. Oder hatte man vielleicht nur zu viel erwartet?

and then

and then