Als unterbeschäftigt kann man Rush momentan sicherlich nicht bezeichnen. Sie bringen gerade ihre Dokumentation RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE in die Kinos und parallel auch als DVD in die Läden, gehen mit der Komplettaufführung von MOVING PICTURES auf Nordamerika-Tour und arbeiten zudem an den Songs für ihr neues Studiowerk CLOCKWORK ANGELS, das im Frühjahr 2011 auf den Markt kommen soll. Und trotz all der Hektik finden Geddy Lee und Alex Lifeson auch noch Zeit, mit CLASSIC ROCK presents PROG ein Interview zu führen.

Als unterbeschäftigt kann man Rush momentan sicherlich nicht bezeichnen. Sie bringen gerade ihre Dokumentation RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE in die Kinos und parallel auch als DVD in die Läden, gehen mit der Komplettaufführung von MOVING PICTURES auf Nordamerika-Tour und arbeiten zudem an den Songs für ihr neues Studiowerk CLOCKWORK ANGELS, das im Frühjahr 2011 auf den Markt kommen soll. Und trotz all der Hektik finden Geddy Lee und Alex Lifeson auch noch Zeit, mit CLASSIC ROCK presents PROG ein Interview zu führen.

Kein Fan der Band, und sei er noch so fanatisch, hätte je gedacht, dass er jemand diese drei Worte im Zusammenhang mit seinen Göttern lesen würde. Und doch, hier kommen sie: Rush sind cool.

Alex Lifeson kann darüber nur lachen. „Dabei haben wir doch gar nichts gemacht!“, redet er sich schmunzelnd raus, freut sich aber dennoch sichtlich über das Kompliment. „Es war Sam, der auf uns zukam und uns vorschlug, eine Band-Doku zu drehen. Erst sechs Monate später war uns klar, dass das wirklich eine tolle Idee war!“

Besagter Sam heißt mit vollem Namen Sam Dunn und hat gemeinsam mit dem Kompagnon Scot McFayden RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE produziert. „Die beiden hatten bereits einige Filme zusammen gemacht, unter anderem eine Dokumentation namens METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY, die wir sehr mochten“, erläutert der Gitarrist. „Ged ist dafür interviewt worden, daher kannte er Sam und Scot bereits. Und er wusste, dass sie sehr leidenschaftlich für ihr Projekt eintreten würden. Sie haben uns schließlich vor unserer letzten Tour ihr Konzept präsentiert – und uns damit vollends überzeugt.“

Das Resultat von Dunns und McFaydens Arbeit wird jeden Rush-Fan überzeugen. RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE ist offen, ehrlich und direkt. Und es stellt die Beziehung zwischen den drei Protagonisten deutlich heraus – dieser Aspekt ist bislang häufig ausgeklammert worden, wenn es darum ging, die Erfolgsgeschichte des Trios nachzuzeichnen. Dabei hat er die Arbeit nachhaltig geprägt.

Neben den Hauptdarstellern bekommen auch weitere Musiker die Gelegenheit, sich zum Phänomen Rush zu äußern. Trent Reznor (Nine Inch Nails) zum Beispiel schafft es, den enormen Einfluss der Drei auf die nachfolgenden Rock-Generation in präzise und profunde Worte zu fassen. Auch Mike Portnoy (Dream Theater) sowie der ansonsten notorisch wortkarge Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) geraten angesichts von Rushs Backkatalog ins Schwärmen. Und selbst Gene Simmons, eine nicht minder große Ikone, lässt sich zu wahren Worten hinreißen: „Was für Art Band Rush sind? Nun, sie sind Rush. Ganz einfach.“

So simpel diese Weisheit klingt, so wahr ist sie auch. Geddy Lees Archiv-material, das er für RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE zur Verfügung gestellt hat, belegt dies. In alten wie in neueren Aufnahmen reißt immer irgendjemand einen Witz. Humor ist ein essentielles Element bei Rush. Und es beweist, dass Freundschaft zwischen den Musikern die Basis der Band ist. Damals wie heute. Hinzu kommt, dass sich die Kanadier nie irgendwelchen Trends unterworfen haben. Sie wollten sich nie verbiegen, dieses Prinzip gilt bis in die Gegenwart. Daher klingt auch keine andere Band so wie sie. „Sie mussten sich entscheiden, ob sie ein absolutes Hit-Album komponieren oder ob sie sich und ihren Ideen treu bleiben wollten“, so Co-Produzent Scot McFayden. „Ein internationaler Megaseller hätte für Rush bedeutet, dass sie diese Platte immer wieder aufs Neues hätten kopieren müssen. Das wollten sie nicht, denn die Entwicklung war ihnen wichtig – auch wenn sie deshalb vielleicht auf den ganz großen Erfolg verzichten mussten.“

Das sieht auch Alex Lifeson so. Er betrachtet Rush als „Band mit einer Ge-schichte und einem Vermächtnis. Es gibt nicht viele Acts, die eine so lange Zeit im selben Line-up zusammenspielen wie wir. Wenn wir etwas tun, also touren oder eine Platte veröffentlichen, dann machen wir das so, wie wir es möchten. Das ist nicht immer einfach, speziell im umkämpften Musikgeschäft.“

Umso mehr freut sich der Gitarrist darüber, dass er nun Lob von den Kollegen bekommt. Die positiven DVD-Kommentare anderer Musiker zeigen ihm, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat und bestärken Lifeson nachträglich in seinen Entscheidungen: „Wenn ich mir die Aufnahmen ansehe und höre, dass wir andere Menschen beeinflusst haben, die jetzt wiederum selbst erfolgreich sind, dann weiß ich, dass wir etwas Bleibendes ge-schaffen haben. Darauf bin ich stolz.“

Stolz kann Alex Lifeson auch auf den Zusammenhalt der Band sein. Denn wie stark die Bande innerhalb der Band sind, wird auf RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE speziell dann deutlich, wenn das Privatleben von Neil Peart thematisiert wird. Der Drummer musste 1997 zunächst den Unfalltod seiner Tochter verkraften, zehn Monate später starb seine Frau nach qualvollen Monaten an Krebs (und gebrochenem Herzen). Um diese beiden Schicksalsschläge zu verarbeiten und einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können, nahm sich Peart eine mehrmonatige Auszeit. Er reiste mit seinem Rad kreuz und quer durch Nordame-rika und veröffentlichte im Anschluss daran das Buch „Ghost Rider: Travels On The Healing Road“ sowie einen hochemotionalen Song gleichen Namens.

Danach sah er sich wieder in der Lage, mit Geddy Lee und Alex Lifeson gemeinsame Sache zu machen. 2002 veröffentlichte das Trio erneut ein Album: VAPOR TRAILS. Lifeson selbst ist damit heute nicht mehr hundertprozentig zufrieden – er würde die Scheibe gerne remixen und den Fans als Gratis-Download zur Verfügung stellen. Die Gespräche dazu laufen im Moment noch.

Dennoch ist er der Ansicht, dass sie zum damaligen Zeitpunkt exakt so klingen sollte und musste: „VAPOR TRAILS ist mit Sicherheit das gefühlsbetonteste Album, das wir je komponiert haben. Daher haben wir uns bewusst dafür entschieden, nicht zu lange an der Produktion zu feilen oder viele komplexe Parts in die Songs zu integrieren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Platte letztendlich so erfolgreich war. Es ging nur um die puren Emotionen, die durch die tragischen Ereignisse ausgelöst worden waren. Wir legten offen, wer wir waren, wie wir damit umgingen und was wir fühlten. Es dauerte 14 Monate, bis VAPOR TRAILS fertig war.“

Für die Produktion von RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE musste jedoch auch dieses dunkle Kapitel der Band-Historie im Dokumentarfilm behandelt werden. Es wäre nicht möglich gewesen, die Geschichte von Rush glaubhaft zu erzählen, wenn nicht auch Neil Pearts Verluste ein Thema gewesen wären. In langen, einfühlsamen Gesprächen gelang es Peart und den beiden Produzenten, die Ereignisse für die Fans zu rekapitulieren. „Neil hat schon in GHOST RIDER offen gelegt, wie es in seiner Seele aussieht“, so Geddy Lee. „Daher war es für ihn nicht mehr ganz so schwer, das jetzt auch im Film zu tun.“

Und Alex Lifeson setzt nach: „Neil ist außerdem jemand, der gerne redet. Dass das nach außen hin oft anders wirkt, liegt daran, dass er sehr schüchtern ist. Er braucht die richtige Gesellschaft, dann funktioniert das. Und er hatte nie ein Problem damit, in einer Rockband zu spielen, die eine breite Öffentlichkeit erreicht. Zu viel Bewunderung und Verehrung schreckt ihn allerdings ab, daher kommt er manchmal etwas verstockt rüber – daher bin ich froh, dass wir RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE machen konnten, denn hier wird deutlich, dass er gar nicht so ist, sondern ihn oft nur diese spezielle Situation überfordert. Geddy und ich können damit gut umgehen, zudem sind unsere Fans stets sehr höflich. Aber dennoch muss es für jemanden, der damit nicht umgehen kann, eine echte Tortur sein“, berichtet Alex. „Neil ist eben jemand, der sich gerne zurückzieht und nur mit Menschen umgibt, die er schon kennt. Doch er war sofort bereit, sein Okay für die Dreharbeiten zu geben, nachdem wir ihm versichert hatten, dass wir ihm und seiner besonderen Geschichte in die Dokumentation mit Respekt begegnen würden.“

Damit war die Sache geritzt – Dunn und McFayden konnten loslegen. Die Band jedoch musste sich fortan daran gewöhnen, dass sie ständig von Kameras umgeben war. Doch so schlimm, wie man es erwarten würde, war diese Erfahrung letztendlich nicht, wie Lifeson berichtet. „Andrew MacNaughton, unser langjähriger Tourfotograf, hat uns begleitet. Wir waren ohnehin schon so daran gewöhnt, dass er ständig mit einer Kamera hinter uns herlief oder uns in allen möglichen Situationen ablichtete, dass wir gar nicht bemerkten, wenn er uns filmte. Daher wirken die Aufnahmen authentischer, als wenn ständig ein komplettes Filmteam um uns herumgesprungen wäre.“

Der Crew ist es gelungen, die Beziehung zwischen den Band-Mitgliedern offen zu legen und filmisch einzufangen. Humor spielt dabei eine wesentliche Rolle. Und da sich Rush, die seit 1974 in derselben Besetzung rocken, wohl besser kennen als jede andere Band auf diesem Planeten, weiß jeder Musiker auch genau, wann und wo er einen Gag platzieren kann. Und so endet der Film auch mit einer Szene, in der sich die drei beim gemeinsamen Abendessen (oder besser: Abendtrinken) während der SNAKES & ARROWS-Tour ohne Unterlass Quatsch um die Ohren hauen.

„Lachen ist wichtig. Doch wenn wir unterwegs sind, beschäftigt sich jeder von uns auch mit anderen Hobbies, um Abstand zu gewinnen“, ergänzt Alex. „Ich zum Beispiel spiele gerne Golf. Neil fährt Motorrad. Und Geddy liebt gutes Essen und edle Weine.“ Was man bei Lee nicht unbedingt vermuten würde – zumindest beim Blick auf die Körpermaße. „Er hat gute Gene – im Gegensatz zu manch anderen Leute“, kommentiert der Gitarrist grinsend und blickt an sich herunter. Wer das Rush-Archivmaterial sichtet,wird nämlich rasch feststellen, dass Lifeson früher Bohnenstangen-Qualitäten hatte, was heute nicht mehr zutrifft. Doch allzu viele Kalorien hat er bei besagtem Abendmahl im Kreise seiner Band-Kollegen ohnehin nicht zu sich genommen – jedenfalls nicht in Form fester Nahrung. „Sie haben vier Stunden lang nur getrunken und rumgealbert“, berichtet Scot MyFayden. „Das Essen spielte hier definitiv nur eine Nebenrolle… Aber die Szenen zeigen deutlich, wie essentiell Spaß für Rush ist. Es war die pure Freude, mit ihnen zu arbeiten, denn sie sind nicht nur gut drauf, sondern auch sehr selbstironisch und nehmen sich gerne gegenseitig auf die Schippe.“

Doch natürlich, und hier wird aus dem Spaß sofort Ernst, ist es für die drei Musiker auch enorm wichtig, ihr kreatives Potenzial zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. So steht für die Band im Moment nicht allein die Promotion von RUSH: BEYOND THE LIGHTED STAGE im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Vorbereitung auf das nächste Studioalbum CLOCKWORK ANGELS, das im Frühjahr 2011 erscheinen wird.

Zwei Songs davon, nämlich ›Caravan‹ und ›BU2B‹ haben die Fans bereits auf der jüngsten Nordamerika-Tour live zu hören bekommen – sie sind seit Juni auch als Download erhältlich. Weitere vier Tracks stehen ebenfalls schon – sie werden dann auf der Welttournee präsentiert, die parallel zum Albumrelease starten soll.

„Es hat Spaß gemacht, MOVING PICTURES in seiner Gesamtheit aufzuführen. Besonders nach ›The Camera Eye‹ haben die Leute seit Jahren gefragt – jetzt bekommen sie ihren Wunsch erfüllt. Aber es gab eben auch Platz für zwei neue Stücke im Set. Daher haben wir die Tour ›Time Machine‹ genannt, denn sie symbolisiert für uns sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft.“

Eine Zukunft, die für Rush-Fans nicht rosiger sein könnte. Denn Geddy Lee erklärt, dass es nicht bei den sechs Tracks bleiben wird – das Prog-Trio hat noch Größeres vor. „Die Songs sind nur der Anfang, wir wollen noch mehr Material schreiben, das in diese Richtung geht. Die Lieder, die bereits fertig sind, klingen fantastisch – ich finde, dass sie zu den stärksten gehören, die wir je geschrieben haben.“

Da alle so begeistert von dem Stoff waren, entwickelte die Band zudem ein neues Recording-Konzept. Rush wollten sich nicht mehr monatelang im Studio verbarrikadieren, um danach direkt auf eine lange Tour zu gehen, sondern ihre Zeit stattdessen anders einteilen. Fortan wollen sie einige Tracks aufnehmen, danach Gigs spielen und das Material dort vor Publikum testen, um dann perfekt aufeinander eingespielt ins Studio zurückzukehren. Denn hier greift die alte Musikerweisheit: Einen Song lernt eine Band erst richtig kennen, wenn sie ihn live gespielt hat.

„Momentan sind wir in einer Top-Verfassung“, berichtet Alex Lifeson. „Entspannt und aufgeregt zugleich. Wir vertrauen auf unsere Fähigkeiten und haben etliche Ideen im Kopf, die wir noch ausarbeiten wollen. Die Arbeit an den neuen Songs hat uns beflügelt – und sie dann sofort auf die Bühne bringen zu können, ist wirklich großartig!“

Und obwohl die europäischen Fans auf die ›Time Machine‹-Shows verzichten mussten, so ist doch ein Silberstreif am Prog-Horizont zu sehen. Rush wollen nämlich nach der Veröffentlichung von CLOCKWORK AN-GELS auf eine ausgedehnte Tour gehen. Und die umfasst nicht nur Nordamerika, sondern auch Europa. Insgesamt 60-70 Konzerte soll es geben. „Wir wollen definitiv auch bei euch spielen“, so Geddy Lee. „Denn es hat uns eine Menge Spaß gemacht, als wir beim letzten Mal nach langer, langer Zeit wieder nach Europa zurückgekehrt sind. Dennoch war es eine gute Entscheidung, nicht ständig die komplette Welt zu betouren. Denn so freut man sich umso mehr über ein Wiedersehen.“ In der Tat…

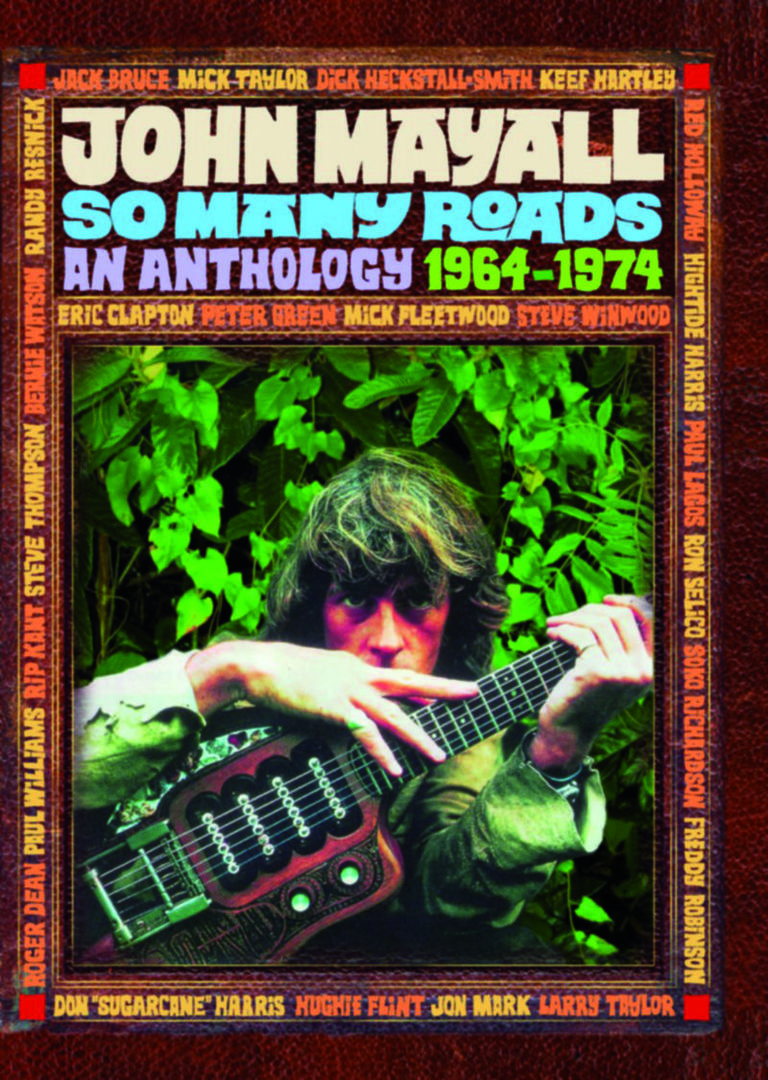

All Is Blues: Ein Prophet, der auf vielen Straßen unterwegs ist.

All Is Blues: Ein Prophet, der auf vielen Straßen unterwegs ist.

and then

and then