Sie konnten nachlegen: Nach ihrem 2009er-Bluesrock-Meisterwerk AIN’T BRINGING ME DOWN steht nun das neunte Album des australischen Trios um Sänger und Gitarrist Michael Vdelli in den Läden. Obwohl die Platte nicht wie der Vorgänger von Kevin Shirley (Led Zeppelin, Aerosmith, Iron Maiden) produziert wurde, sondern in Eigenregie in den „House Of Music“-Studios im schwäbischen Winterbach entstand, fällt sie in klangtechnischer Hinsicht keinen Deut ab. Auch in Sachen Songwriting haben Vdelli und seine beiden Kompagnons Ric Whittle (Drums) und Kenji Kitahara (Bass) Großes vollbracht. Die Scheibe startet mit einer beschwingten, erdigen Neu-Interpretation des 2003er-Tracks ›Into The Zone‹. Und schon nach wenigen Takten beweisen die Drei, dass sie zu Recht als eine der derzeit innovativsten und spielfreudigsten Gruppen im Bluesrock-Bereich gelten. Ihr Wechselspiel zwischen rauen Passagen und warmen Melodien ist stimmig, punktgenau und mitreißend, und das gilt sowohl für die Eigenkompositionen wie das Aerosmith-lastige ›Double Barrel Shot‹ als auch für die sorgsam eingebetteten Coversongs (zum Beispiel das feinfühlig vorgetragene, beseelte ›Dust Me Down‹ von Ben Harper). Und das Beste daran: Bis Mitte November sind Vdelli & Co. mit ihren neuen Songs noch live im CLASSIC ROCK-Land zu sehen.

Sie konnten nachlegen: Nach ihrem 2009er-Bluesrock-Meisterwerk AIN’T BRINGING ME DOWN steht nun das neunte Album des australischen Trios um Sänger und Gitarrist Michael Vdelli in den Läden. Obwohl die Platte nicht wie der Vorgänger von Kevin Shirley (Led Zeppelin, Aerosmith, Iron Maiden) produziert wurde, sondern in Eigenregie in den „House Of Music“-Studios im schwäbischen Winterbach entstand, fällt sie in klangtechnischer Hinsicht keinen Deut ab. Auch in Sachen Songwriting haben Vdelli und seine beiden Kompagnons Ric Whittle (Drums) und Kenji Kitahara (Bass) Großes vollbracht. Die Scheibe startet mit einer beschwingten, erdigen Neu-Interpretation des 2003er-Tracks ›Into The Zone‹. Und schon nach wenigen Takten beweisen die Drei, dass sie zu Recht als eine der derzeit innovativsten und spielfreudigsten Gruppen im Bluesrock-Bereich gelten. Ihr Wechselspiel zwischen rauen Passagen und warmen Melodien ist stimmig, punktgenau und mitreißend, und das gilt sowohl für die Eigenkompositionen wie das Aerosmith-lastige ›Double Barrel Shot‹ als auch für die sorgsam eingebetteten Coversongs (zum Beispiel das feinfühlig vorgetragene, beseelte ›Dust Me Down‹ von Ben Harper). Und das Beste daran: Bis Mitte November sind Vdelli & Co. mit ihren neuen Songs noch live im CLASSIC ROCK-Land zu sehen.

Vdelli

Alter Bridge

Eigentlich ist es schon überraschend, dass Alter Bridge es geschafft haben, so schnell mit ihrem dritten Album AB III ums Eck zu kommen. Schließlich waren alle Bandmitglieder in den vergangenen zwei Jahren mit anderen musikalischen Projekten eingespannt. Gitarrist Mark Tremonti, Bassist Brian Marshall und Schlagzeuger Scott Phillips veröffentlichten im Oktober 2009 zusammen mit Sänger Scott Stapp das vierte Studioalbum ihrer Band Creed, und Alter Bridge-Fronter Miles Kennedy rockte auf der diesjährigen Slash-Tour von Slash hinterm Mikrofon.

Eigentlich ist es schon überraschend, dass Alter Bridge es geschafft haben, so schnell mit ihrem dritten Album AB III ums Eck zu kommen. Schließlich waren alle Bandmitglieder in den vergangenen zwei Jahren mit anderen musikalischen Projekten eingespannt. Gitarrist Mark Tremonti, Bassist Brian Marshall und Schlagzeuger Scott Phillips veröffentlichten im Oktober 2009 zusammen mit Sänger Scott Stapp das vierte Studioalbum ihrer Band Creed, und Alter Bridge-Fronter Miles Kennedy rockte auf der diesjährigen Slash-Tour von Slash hinterm Mikrofon.

„Es war eigentlich kein großes Problem, Zeit für die Aufnahmen zu finden“, relativiert Gitarrist Mark Tremonti den vermeintlichen Stress. „Ich schreibe im Grunde immer Songs und habe ständig neue Ideen. Und wenn ich ein Lied komponiere, weiß ich sofort, ob es sich für Alter Bridge, Creed oder aber ein anderes Projekt eignet.“

Sänger Miles Kennedy ist glücklicherweise ähnlich kreativ, und so hatte die Band zügig etwa 22 Songs beisammen. 17 davon nahmen sie schließlich Anfang 2010 bei einem zweimonatigen Studioaufenthalt auf, 14 landeten nun auf AB III.

Wer denkt, dass die Platte ein Schnellschuss ist, täuscht sich allerdings. Die Songs auf AB III sind detailliert ausgearbeitet, bestens aufeinander abgestimmt – und wirken stilistisch wie eine Fortsetzung der letzten CD BLACKBIRD. „Stimmt“, nickt Tremonti. „Das Album ist eine feiner geschliffene Version von BLACKBIRD. Einige Songs sind komplexer, dynamischer ausgefallen, und in Sachen Atmosphäre gehen wir etwas düsterer zu Werke, vor allem in Bezug auf die Texte. Ich mag aber auch diesen dunklen, epischen Sound.“

Weniger finster, dafür aber ausnehmend schlicht ist der Titel des Albums ausgefallen. Eine tiefere Bedeutung steckt jedoch nicht hinter dieser Entscheidung, wie Tremonti berichtet: „Unsere Fans haben das Album schon die letzten anderthalb Jahre AB III genannt. Als wir dann den Namen der Scheibe festlegen mussten, fühlte es sich seltsam an, sie plötzlich anders zu nennen. Also haben wir es dabei belassen. Es waren also die Fans, die sich für AB III entschieden haben. Aber uns hat der Titel auch sofort gefallen.“

Und nicht nur bei der Namensgebung der Platte hatten Alter Bridge ihre Anhängerschar im Hinterkopf. Auch beim Komponieren dachten sie an ihre Hörer. „Die Fans mochten den Weg, den wir mit BLACKBIRD eingeschlagen hatten“, sagt Tremonti. „Deshalb wollten wir uns am Sound der Platte orientieren, zumal er uns auch selbst sehr gut gefallen hat.“

Weitaus schwieriger dürfte es jedoch sein, nach der Veröffentlichung der Platte weiterzuarbeiten. Denn da alle Musiker neben Alter Bridge mit anderen Projekten beschäftigt sind, wird es schwierig sein, alle Termine zu koordinieren. „Auch das ist kein Problem“, widerspricht der Gitarrist. „Wir konzentrieren uns immer phasenweise auf eine bestimmte Sache. Das gesamte letzte Jahr war Creed reserviert, und die nächsten 18 Monate gehören ausschließlich Alter Bridge.“ Zudem möchte Tremonti auch noch anderweitig aktiv werden: „Wenn Scott Stapp sein kommendes Soloalbum live promotet und Miles wieder mit Slash unterwegs ist, werde ich ins Studio gehen, um mein Soloalbum aufzunehmen. Fünf Songs dafür existieren sogar schon.“

Stone Sour

Sie sind in der Metal-Szene verwurzelt – und doch haben sie das Potenzial, zu einer der größten Rock-Bands der Welt zu werden. Mit ihrem dritten Album AUDIO SECRECY wollen Stone Sour endgültig durchstarten.

Sie sind in der Metal-Szene verwurzelt – und doch haben sie das Potenzial, zu einer der größten Rock-Bands der Welt zu werden. Mit ihrem dritten Album AUDIO SECRECY wollen Stone Sour endgültig durchstarten.

Slipknot haben die Musikwelt im Sturm erobert: Die Truppe aus Iowa ist vom Underground-Act zu einer der weltweit wichtigsten Metal-Bands aufgestiegen. Zwei der neun Musiker, nämlich Corey Taylor und James Root, ziehen nun mit Stone Sour nach. In wenigen Tagen erscheint ihr drittes Album AUDIO SECRECY, das so gut ist, dass es selbst Slipknots beste Werke toppt. Und mehr noch: Diese Band ist stilistisch wesentlich offener und damit kommerzieller – sie hat also das Potenzial, nicht nur die Stadien zu füllen, sondern auch zu einer Rock-Ikone zu werden. Gitarrist James Root versucht, eine Erklärung für den gewaltigen Sprung nach vorne zu finden.

James, ihr seid nun schon lange im Geschäft: Was hat sich verändert seit den Anfangstagen von Slipknot?

Es gibt heutzutage kaum Labels, die Bands aufbauen. Es geht um schnellen Profit. Ich habe es aber immer geliebt, wenn ich beobachten konnte, wie eine Band langsam wächst. Das geht nun nicht mehr. Alle Acts müssen möglichst rasch eine gewisse Masse an Leuten erreichen, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Eine Karriere wie die von U2, die ja 1986 komplett anders klangen als heute, wäre heutzutage undenkbar.

Tut ihr euch mit Stone Sour leichter, weil ihr schon mit Slipknot einen großen Bekanntheitsgrad hattet?

Natürlich. Wir wussten diesmal von Anfang an, wie wir welche Hindernisse umgehen und viele Probleme vermeiden konnten. Außerdem kannten wir schon die richtigen und die wirklich wichtigen Leute im Business, waren an das Tourleben gewöhnt usw.

Verfolgt ihr mit Stone Sour andere Ziele, weil ihr dank Slipknot nicht mehr dem großen Erfolg hinterher jagen müsst?

Ehrlichkeit ist für uns das Wichtigste. Wir sind, wer wir sind. Niemand von uns muss sich verbiegen oder verstecken, sondern kann einfach er selbst sein. Das lieben die Fans, denn das hat Bestand. Wir sind vielleicht nicht schön, aber echt. Und das ist selten geworden in der modernen Welt.

Seit eurem letzten Album COME WHAT(EVER) MAY ist eine lange Zeit vergangen. Wieso habt ihr euch nicht etwas mehr beeilt?

Nun, meiner Meinung nach ist eine Platte einfach nie fertig. Wir haben zwar ewig an AUDIO SECRECY gearbeitet, aber trotzdem habe ich selbst jetzt nicht das Gefühl, dass alles hundertprozentig so klingt, wie ich es gerne hätte. Doch das ist nun mal so, daran kann man als Musiker nichts ändern, sondern muss es hinnehmen und weitermachen. Es gibt keine Pause. Nun ist zwar alles ein-gespielt, doch es steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür: die Konzerte. Wir haben drei Jahre lang nicht live gespielt, und für die Show bei Rock am Ring konnten wir nur eine Woche proben. Der Gig war also eine Warm-up-Show vor 85.000 Zuschauern…

Was an AUDIO SECRECY besonders auffällt, ist die stilistische Bandbreite. Es scheint, als hättet ihr diesmal noch mehr Einflüsse zugelassen als früher. Woher kommt diese Offenheit?

Ich denke, es hat auch viel mit unserem Drummer Roy Mayorga zu tun. Er stieß zur Band, als COME WHAT(EVER) MAY schon fertig war. Er hatte also erst jetzt die Gelegenheit, uns zu beweisen, was in ihm steckt. Und das hat er auch getan: Er ist nicht nur ein fantastischer Schlagzeuger, sondern kann auch hervorragend Klavier spielen. Noch dazu hat er sich als talentierter Songwriter entpuppt. Er passt perfekt zu uns und ist total engagiert: Als ich mit Slipknot auf Tour war, schickte er mir ständig Mails mit neuen Song-Ideen im Anhang, eine nach der anderen. An einem Tag kamen sogar sechs verschiedene Tracks bei mir. Ich musste ihn regelrecht ausbremsen!

Einige Tracks haben einen leicht proggigen Unterton, der untypisch für euch ist. Woher stammt er?

Auch von Roy. Er ist Drummer, kann aber auch in die Saiten hauen. Dennoch ist es natürlich kein klassischer Gitarrist, sondern denkt anders. Daher kommt er oft mit irgendwelchen merkwürdigen Elementen an, die sich extrem von den Ideen unterscheiden, die Josh und ich schreiben. Das ist gut, denn so sind die Stücke noch vielschichtiger. Und wir Stammgitarristen müssen uns ein bisschen mehr anstrengen, das schadet uns auch nicht. Wir brechen nun häufiger aus dem klassischen Vier-Viertel-Takt-Schema aus, das macht das Album spannend.

Erweitert hat sich auch das Stimmspektrum von Corey Taylor. Hat er Unterricht genommen?

Den nimmt er schon seit Längerem. Er hat vor den Aufnahmen zu Slipknots ALL HOPE IS GONE-Album damit angefangen. Das hat ihm geholfen, seine ohnehin melodiöse Stimme noch zu kräftigen und vor allem bewusster einzusetzen. Außerdem tut es ihm auch gut, die Stimme zu trainieren – wir rauchen nämlich alle wie Schlote, das ist natürlich speziell für einen Sänger pures Gift.

Hat jedes Stone Sour-Mitglied gleich viel Mitspracherecht, wenn es ums Songwriting geht?

Ja. Wenn jemand eine Idee hat, dann hat sie potenziell immer die Chance, es bis aufs Album zu schaffen. Jeder hat gleich viel Einfluss, aber unsere Herangehensweise ist ziemlich unterschiedlich. Corey zum Beispiel hat oft als Erstes eine Textzeile im Kopf, ich eine Melodie.

Beim ersten und auch beim zweiten Stone Sour-Album war stets klar, dass Slipknot eure Haupt-Band war. Diesmal scheint sich der Wind jedoch gedreht zu haben…

Das ist richtig. Doch es passierte nicht über Nacht. Aus Joshs und Coreys Project X entwickelte sich die Idee, Stone Sour zu reaktivieren. Das lief gut an, doch mit dem gigantischen Erfolg des zweiten Albums COME WHAT(EVER) MAY konnte niemand wirklich rechnen. Nun stehen wir vor einer neuen Herausforderung, denn unser Ziel ist es, diese Platte zu übertreffen. Unser Problem bestand in erster Linie darin, dass wir uns entscheiden mussten, welche Richtung wir einschlagen wollten. Wir hätten alles tun können: eine wesentlich härtere Platte komponieren können zum Beispiel – oder eine poppige. Die richtige Balance zu finden, war das schwierigste.

Gab es dabei Hilfe von außen?

Wir haben das Glück, selbst entscheiden zu können, wie Stone Sour klingen sollen. Nicht jede Band darf das. Vielmehr ist es gang und gäbe in der Musikindustrie, dass den Künstlern Co-Komponisten zur Seite gestellt werden. Im Grunde sind das Leute, die nichts weiter tun, als die Songs so hinzudrehen, dass sie sich leichter vermarkten lassen. Das wäre nichts für mich. Wenn jemand das bei Stone Sour versuchen würde, gäbe es keinen Grund, noch länger in der Band zu bleiben. Ich würde sofort das Interesse verlieren, denn das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Musik oder Kreativität zu tun.

Und wenn dich jemand bitten würde, für einen anderen Künstler einen Song zu schreiben?

Das ist etwas anderes. Für einen jungen, talentierten Sänger, der selbst noch keine Erfahrung im Komponieren hat, würde ich das tun. Doch Stone Sour sind schon viel weiter. Wir haben im Laufe unserer Karriere schon mehrfach bewiesen, dass wir wissen, wie man ein Lied schreibt, das stets authentisch klingt, aber dennoch vielen Menschen gefällt.

Dass du deinen Stil an die jeweilige Band anpassen kannst, hast du jedenfalls bewiesen. Doch wie ziehst du für dich eigentlich die Grenze zwischen den Acts?

Ich arbeite die jeweiligen Unterschiede heraus. Bei Stone Sour haben wir viel mehr Freiheiten als bei Slipknot. Es passiert zwar rein vom Action-Level her weniger auf der Bühne, dafür können wir uns mehr darauf konzentrieren, die Musik neu zu interpretieren. Ich versuche immer, mir die großen Classic Rock-Bands wie The Who oder Led Zeppelin zum Vorbild zu nehmen. Wer einmal THE SONG REMAINS THE SAME gesehen hat, der weiß, von was ich spreche. Die Stücke klingen anders als auf Platte, sie sind viel intensiver, weil sich die Musiker während des Gigs in Rage spielen und den Tracks so zusätzliche Kraft verleihen. Allein der 45-minütige Jam von ›Black Dog‹ ist alles Geld der Welt wert. So etwas gibt es heutzutage nur noch selten. Queens Of The Stone Age sind eine der wenigen Bands, die auf der Bühne noch improvisieren. Es scheint, als ob diese Kunst langsam verloren geht. Das sollte nicht so sein. Daher haben wir uns eine Woche vor Tour-Start in Nashville eingeschlossen. Die Probe stand natürlich im Vordergrund, aber wir wollten auch jammen. Corey zum Beispiel fing an, die ersten Akkorde von ›Through Glass‹ zu spielen, und ich probierte dazu ein bisschen herum, bis wir schließlich richtig in den Song einstiegen. Das war cool!

Label-Porträt: Bear Family

Bäriger Geburtstag: Das Label aus der Nähe von Bremerhaven feiert sein 35-jähriges Bestehen. CLASSIC ROCK-Autor Matthias Mineur machte einen Jubiläumsbesuch.

Bäriger Geburtstag: Das Label aus der Nähe von Bremerhaven feiert sein 35-jähriges Bestehen. CLASSIC ROCK-Autor Matthias Mineur machte einen Jubiläumsbesuch.

Ohne seinen unerschütterlichen Idealismus wäre Richard Weize sicherlich nie so weit gekommen. Ohne seinen Geschäftssinn und seine Fähigkeit, kühl zu kalkulieren und mit Zulieferern beinhart zu verhandeln, allerdings auch nicht. Denn wer wie er (beziehungsweise wie seine Firma Bear Family) rund 70 Veröffentlichungen pro Jahr vorantreibt und – so ganz nebenbei – auch noch Massen an CDs per Mailorder vertreibt, braucht all diese Fähigkeiten. Seit nun mehr 35 Jahren gibt es Label und Versand, Weize gilt als Bewahrer wichtiger Musikschätze und hat dafür entsprechende Preise verliehen bekommen: 2009 erhielt er den „Echo“ in der Kategorie „Besondere Verdienste um die Musik“, mehrfach wurde eines seiner Produkte mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik prämiert.

Man kann sich kaum vorstellen, dass all dieses von einem alten Gehöft in Vollersode bei Bremerhaven aus gesteuert wird. Alles, das hier am Ende einer endlosen Holperstraße direkt am Waldrand liegt, scheint irgendwie verwunschen: die hölzerne Dielentür am Parkplatz, die überdimensionale Bärenfamilien-Statue vor dem Eingang, die riesigen Fünfziger-Poster im Bürotrakt, die Weize in Amerika günstig gekauft und in Deutschland aufwändig restaurieren ließ. Und übrigens auch der Chef selbst, der mit Rauschebart und blauer Latzhose nicht eben wie der klassische Dressman daherkommt.

Doch verstaubt oder gar antiquiert ist hier wirklich überhaupt nichts. Das Archiv wird gepflegt und sorgsam auf Vordermann gebracht, die Buchhaltung funktioniert tadellos. Chaos kennt Weize nicht. Klagen übrigens auch nicht: „Wenn ich meinen Arbeitslohn in Stunden umrechnen würde, bekäme ich weniger als meine Angestellten“, sagt er ohne einen Unterton von Missmut. Zumal auch die Menschen, mit denen er kooperiert, an Weize und seiner Bear Family kaum reich werden konnten. „Wer mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass es bei uns nicht viel zu holen gibt“, erklärt er mit einem spitzbübischen Grinsen um die Mundwinkel.

Es ist eine Mission, die ihn und seine Partner vorantreibt, nicht das Geld oder der Ruhm. Weize will „gute Musik erhalten“, in einer Zeit, in der Radio und Fernsehen diese Funktion seiner Meinung nach verloren haben. „Gute Musik“, das ist für ihn vor allem Country, Schlager, Beatmusik, Rock’n’Roll – und dem-nächst sogar Jazz. „Mir sind amerikanische Jazz-Aufnahmen aus den Jahren bis 1927 angeboten worden“, sagt er. „Ich habe davon zwar nicht viel Ahnung, aber das Ganze klingt schon ziemlich ansprechend.“

Ahnung hat er vor allem von Country. Deshalb fing ja auch alles an: Ende der Fünfziger hörte er zum ersten Mal ›Don’t Take Your Guns To Town‹ von Johnny Cash und wurde prompt Fan dieser Musikrichtung. Weize wohnte damals noch im Harz und orderte fortan für sich und einige Kumpels die angesagtesten Scheiben aus Amerika. „Ich sammelte die Bestellungen und schlug auf jede LP eine Mark drauf, so dass ich bei zwölf Schallplatten immer eine für mich gratis be- kam.“ Zwischenzeitlich legte er diese Methode des Geldverdienens ad acta, doch nach Schlosser- und Dekorateur-Lehre sowie einigen Jahren als Vertreter für Wein kam er 1975 aufgrund chronischen Geldmangels auf ein ähnliches Geschäftsmodell zurück: Weize erwarb etwa 200 Schallplatten aus dem Lagerbestand eines Freundes und verkaufte sie weiter. „1975 entstand gerade die Outlaw-Welle mit Musikern wie Willie Nelson und Waylon Jennings. Ich war ganz vorne mit dabei, als es darum ging, deren Alben für den hiesigen Markt zu besorgen. Wir waren immer einer der Ersten, bei denen man diese Sachen bestellen konnte.“ So entstand Bear Family, ein Mailorder-Vertrieb, der heute Millionenumsätze macht.

Nach Bear Family gründete Weize dann die Zweigstelle Bear Family Records. Hier nun konnte er seiner eigentlichen Passion nachkommen – dem Entdecken, Ausgraben und Wiederveröffentlichen von Musikschätzen. „Für mich gibt es drei Kriterien: 1. Gefällt es mir? 2. Gefällt es anderen? 3. Ist es historisch wichtig? Wenn einer dieser Faktoren gewährleistet ist, bin ich interessiert.“

Das Angebot des Labels ist schier unfassbar, von Gene Vincent bis Pat Boone, von Etta James bis Ricky Nelson, von Roy Orbison bis Fats Domino. Und natürlich auch Johnny Cash, neben Ernest Tubb einer der Lieblingskünstler von Richard Weize. Doch auch heute noch gilt für ihn: „Musik ist immer auch eine Frage der Stimmung. Manchmal höre ich einen Interpreten ständig und bin völlig begeistert, nur um wenig später festzustellen: Das ist ganz schön Grütze, das Zeug…“

Nach 35 Jahren darf man so etwas sagen, zumal Erfolg und Mission von Bear Family eine eigene Sprache sprechen. Wer also mal in Vollersode vorbeikommt und sich am Rande eines kleinen Wäldchens über die Bärenfamilie vor einem alten, wunderschön renovierten Gebäude wundert, sollte wissen: Hier residiert eines der weltweit wichtigsten Label für Country, Schlager und Rock’n’Roll, für vergessene Schätze und die ganz besonderen Raritäten. Und das hoffentlich noch mindestens weitere 35 Jahre!

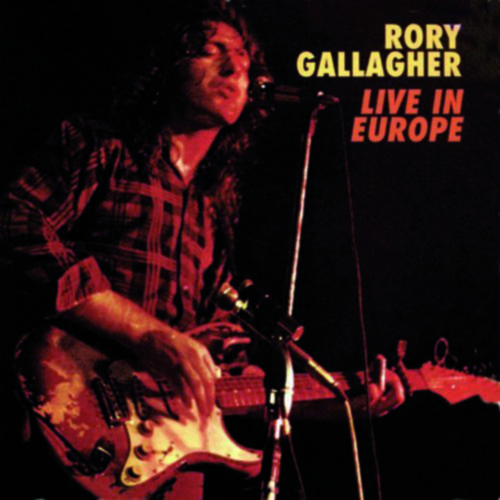

Rory Gallagher – LIVE IN EUROPE

Im Schweiße seines Angesichts: A Hard-Workin’-Irish-Guy evoziert den Blues.

Im Schweiße seines Angesichts: A Hard-Workin’-Irish-Guy evoziert den Blues.

LIVE IN EUROPE ist ein echter Klassiker aus einer Ära, als die Konzert-LP noch ein absolutes Muss war, ja fast schon als Maß aller Dinge galt. Ohnehin gründete sich Gallaghers exzellenter Ruf nicht zuletzt auf seine Fähigkeiten als Bühnen-Performer, der auf seiner abgeschabten Stratocaster den Blues zelebrierte. Die Studio-Alben des 1995 im Alter von nur 47 Jahren früh verstorbenen Genius klangen häufig ein wenig zu steril; richtig zu entfalten verstand sich Gallagher nur im Schweiße seines Angesichts vor Publikum.

Mit LIVE IN EUROPE lieferte der europäische Johnny Winter, der in jener Zeit auch mehrfach im Bremer „Beat Club“ mit Bassist Gerry McAvoy und Schlagzeuger Wilgar Campbell gastierte, einen klassenlosen Bestseller, der sich bei Lehrlingen ebenso auf den Plattentellern drehte wie bei Abiturienten und Studenten. Hinter dem ikonografischen Artwork offenbarte der lebenslange Alkoholiker all seine Facetten: Auf Seite A lagern die schwerkalibrigen Blues-Rock-Manifeste ›Messin’ With The Kid‹, ›Laundromat‹ und ›I Could’ve Had Religion‹ sowie der akustische ›Pistol Slapper Blues‹ von Blind Boy Fuller. Wesentlich variabler präsentiert sich Gallagher auf der zweiten Seite: Mit Mandoline im Anschlag hämmert er ›Going To My Hometown‹ unplugged, ergeht sich anschließend im puren Boogie-Rock von ›In Your Town‹ und endet mit der Southern-Rock-Hommage ›Bullfrog Blues‹.

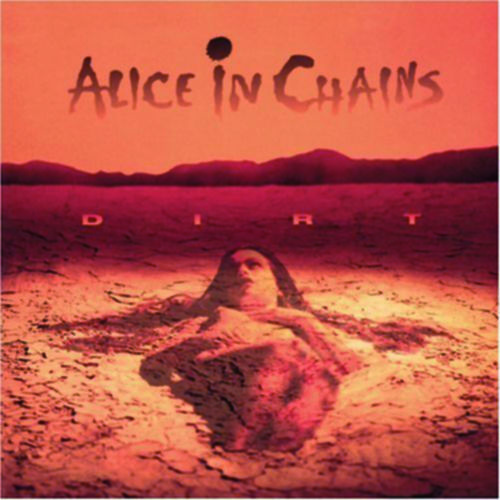

Alice In Chains – DIRT

Der Soundtrack für den perfekten Selbstmord.

Der Soundtrack für den perfekten Selbstmord.

Schon das Debüt FACELIFT empfahl sich 1990 als ein Monument aus zeitlupenhaften Alptraum-Riffs und morbider Verzweiflungs-Ästhetik. Konzentriert puren Fatalismus verbreiteten Alice In Chains auch auf dem Nachfolger DIRT, der nicht nur im Heimatland USA den endgültigen Aufstieg in die Grunge-Oberliga signalisierte. In packenden Hymnen wie ›Would?‹, ›Them Bones‹, ›Angry Chair‹, ›Rooster‹ und ›Down In A Hole‹, die hübsch der Reihe nach als Single-Auskopplungen erschienen, verarbeitete das Quintett um den charismatischen, aber restlos diversen Killerdrogen verfallenen Sänger Layne Staley mal eben quer durch die Bank alles, was einen durchschnittlichen Jugendlichen 1992 halt so beschäftigte: Selbstmord, Sterblichkeit, Psychos-Sitzungen, Drogensucht und Depressionen. 57:37 endlose Minuten lang paaren sich nackter Horror, zermürbender Wahnsinn und unendliche Einsamkeit zu einem faszinierenden Stück Metal-Zeitgeschichte, das Alice in Chains in eine Reihe mit den Kollegen von Soundgarden, Screaming Trees, Stone Temple Pilots und Nirvana stellt.

Für Frontmann Layne Staley markierte der globale Multimillionenseller allerdings den Anfang vom Ende. Exakt zehn Jahre später stirbt der manisch-depressive Staley an einer Überdosis Heroin und Kokain. Tot aufgefunden in seiner Wohnung wird er aber erst nach rund zwei Wochen.

Wishbone Ash – SOMETIME WORLD: AN MCA TRAVELOGUE

Briten in Amerika: Vom Prog-Rock zum Mainstream Pop.

Briten in Amerika: Vom Prog-Rock zum Mainstream Pop.

Wenn sich der-einst in eitler Harmonie zu den Gipfeln des Rock-Olymps gestürmte Weggefährten nur noch per Anwalt begegnen, dann greift mitunter auch die absurde Logik, fortan in zwei getrennten Formationen das musikalische Erbe zu verwalten. Auch die 1969 aus der Taufe gehobene britische Formation Wishbone Ash existiert heute im zweifelhaften Doppel-Format mit jeweils noch einem Originalmitglied in den Reihen.

Wer der um Klassen besseren Glanzzeit der Streithähne lauschen möchte, dürfte mit der 2-CD-Retrospektive SOMETI-ME WORLD: AN MCA TRAVE-LOGUE gut beraten sein. 24 Songs fassen die Zeit von 1970 bis 1981 zusammen – eine Phase steter Veränderungen, sowohl was stilistische Ausrichtung als auch Mitglieder-Fluktuation an-ging. Bis zum dritten Album ARGUS (1973) dominierte eine Fusion aus Prog-, Hard- und Folk-Rock-Elementen mit Celtic-Fantasy-Texten um Pilgerväter, Krieger und Könige. Stets im Mittelpunkt: die melodische Doppel-Leadgitarre von Andy Powell und Ted Turner.

Als Laurie Wisefield 1974 Ted Turner und John Wetton 1981 Bassist und Sänger Martin Turner ersetzte, stellte die Band ihren Fokus auf leicht verdauhlichen Mainstream-Rock, der vor allem in den USA reißenden Absatz fand. Erfolgs-Pop, der mit einstigen Großtaten nichts mehr gemein hatte.

Vanilla Fudge: BOX OF FUDGE

Eine Kiste voller Sahnestücke: Wie der Progressive Rock das Laufen lernte.

Eine Kiste voller Sahnestücke: Wie der Progressive Rock das Laufen lernte.

Wohl mit blankem Entsetzen lauschte so mancher Hörer 1967 dem Debüt des Quartetts aus New York City: Mit Genuss und bis zur Unkenntlichkeit demontierten, zerdehnten und verfremdeten Vanilla Fudge bekannte Pop- und Soul-Kleinode wie ›People Get Ready‹, ›She’s Not There‹ und ›You Keep Me Han-ging On‹ in einen Sog aus wüsten Gitarren-Riffs, dröhnendem Schlagzeug-Grollen, unheilsschwangeren Hammond-Schwelgereien sowie Mark Steins melodramatischem Gesang. Als sich die Band 1970 auflöste, hatte sie maßgeblich die Entwicklung des Progressive Underground dies- und jenseits des Atlantiks geprägt.

In gewohnt liebevoller Manier der Rhino-Handmade-Editionen fasst das 4-Box-Set BOX OF FUDGE auszugsweise sowohl die dreijährige Hochphase mit Meilensteinen wie THE BEAT GOES ON, RENAISSAN-CE und NEAR, als auch die Reunion 1984 mit MYSTERY zusammen. Unerklärlicherweise bleiben immerhin gleich zwei CDs bislang zum Teil unveröffentlichten Live-Mitschnitten vorbehalten, die jedoch im Vergleich zu den raffiniert inszenierten Studioproduktionen qualitativ deutlich abfallen.

and then

and then